La nostalgia (canaglia) per e degli anni ’80 è dura a morire. Un’orda sfegatata di appassionati, surfisti che cavalcano l’onda del ricordo e della memoria, hanno elevato il decennio a una sorta di età dell’oro, ad un mare in cui è meraviglioso perdersi, ad un’incontaminata isola di felicità intramontabile. Rispetto al decennio precedente, funestato dagli anni di piombo, e rispetto a quello successivo, figlio del Berlusconismo e del terremoto istituzionale seguito a Mani Pulite, gli eighties vengono considerati un Eldorado, un susseguirsi ininterrotto di canzonette e coppe del mondo alzate al cielo, di Videomusic e Moncler, di spalline e capelli cotonati, di fast food e cornetti Algida, di partite seguite sulle onde medie di Tutto il calcio minuto per minuto e di vallette sexy che sfrecciano pattinando negli studi di Drive In. Il mito della decade prodigiosa non riguarda, ovviamente, il solo tubo catodico, lo sport, la moda e i cambi culturali e sociali. Anche il grande schermo diventa calderone sterminato dove l’appassionato si avventa con ardore, ripescando la frase mitica, la scena cult, la battuta indelebile, la colonna sonora che diventa tormentone. E questo avviene soprattutto nelle pellicole italiche in cui l’uomo di oggi ritrova il bambino di ieri. Ma qui non vogliamo accodarci alle lodi sperticate del nostalgico, non abbiamo intenzione di abbandonarci alla laudatio temporis acti, né di sprofondare nelle morbide braccia del sogno perduto. Stavolta andremo controcorrente e, restando nel campo della settima arte, elencheremo quei film che, anno dopo anno, dal 1980 al 1989, possono essere considerati i peggiori del decennio. Non ci limiteremo al trash o alla serie B, alla commedia scoreggiona o all’horror di riporto, ma proveremo ad includere anche i tonfi più colossali, le pellicole incomprese perché incomprensibili (e per questo mai rivalutate), i deliri autoriali rivelatisi veri e propri disastri artistici. Questo perché ogni età dell’oro che si rispetti ha, in fin dei conti, numerosi scheletri nell’armadio di cui non andare fieri, dei parenti scomodi di cui sarebbe meglio non fare menzione. Se siete pronti non ci resta che salire a bordo della DeLorean di Back to the Future, sintonizzarci su Moonlight Shadow di Mike Oldfield, fare uno spuntino a base di Maxibon e partire. Che il viaggio abbia inizio.

1980 – Io e Caterina (di Alberto Sordi)

Lo so. Qui stiamo toccando una vera e propria icona, un immarcescibile mostro sacro. Ma dobbiamo dirci la verità: Sordi, magistrale davanti la macchina da presa, dietro ha fatto sempre disastri. Non ce ne vogliano i fan dell’Albertone nazionale, ma ci vuole coraggio a difendere pellicole del calibro di Io so che tu sai che io so (1982), In viaggio con papà (1982) o Il tassinaro (1984). Film che, senzadubbiamente per dirla alla Cetto Laqualunque, non hanno un’idea registica che sia una, sono quasi sempre tirati via, improntati al “buona la prima”, pervasi di una retorica borghese e di un familismo d’accatto che grida vendetta (e già la gridava quaranta anni fa). Misogino come sempre, qui Sordi narra le (dis)avventure di un uomo d’affari di mezza età che, pronto ad abbracciare il mito del progresso tecnologico galoppante, si mette dentro casa una colf-robot.

Se all’inizio l’uomo si gode tutti i vantaggi di avere per casa una donna che ubbidisce senza fiatare, ben presto dovrà fare i conti con le passioni di una domestica dal corpo d’acciaio ma dai sentimenti “umani, troppo umani”, in primis la gelosia. Michael Crichton di Porta Metronia, Sordi si muove con il pilota automatico e privo di una guida alla regia che sappia condurlo in porto (pensiamo a Monicelli oppure a Scola) inanella massime e battute che non colgono mai nel segno, ma lasciano solo un senso di infinita tristezza, sospese come sono tra il mito della pastasciutta e della donna oggetto. Note positive? Sì, solo una e per lo più maschilista: la Fenech che pensando di recitare in un film di serie A mostra le tette come in uno di serie B.

1981 – Pierino contro tutti (di Marino Girolami)

Girato con la mano sinistra, fotografato da un orbo, montato con i piedi, recitato da cani. Eppure… Eppure, Pierino contro tutti diventa un caso nazionale, tanto da meritarsi la copertina su L’Espresso. Tutti si chiedono come sia possibile che un simile obbrobrio possa spopolare nelle sale, incassando dieci miliardi di lire dell’epoca, trasformandosi in uno dei maggiori successi al box office della stagione 1981-82. E generare un profluvio di seguiti, spin-off (vedi Pierino medico della S.A.U.B dello stesso anno) e apocrifi orrori da scriverci un dizionario. C’è chi urla allo scandalo, chi tira in ballo sociologi e massmediologi, chi si preoccupa del fatto che simili opere non facciano altro che solleticare i bassi istinti dei giovani virgulti italici, ma tant’è. Le sale si riempiono, la gente ride a crepapelle ad ogni flatulenza e ad ogni rutto, nessuno si fa problemi a portare i figli a vedere Pierino che, occhi a palla e sguardo lascivo, si eccita a vedere le cosce in reggicalze della supplente bona (Michela Miti). Oggi, schiavi (?) come siamo della Dreamworks, sarebbe impensabile il solo immaginare di portare moglie e prole a vedere roba simile…Da un soggetto di Gianfranco Clerici e Vincenzo Mannino, il film non è un film, quanto una sequela ininterrotta di battute a doppio e triplo senso (quasi tutte a sfondo sessuale) ambientate fra i banchi di scuola e messe in bocca ad Alvaro Vitali, qui nei panni di un ragazzino caciarone e volgare, nonché eterno ripetente.

Vitali, maschera scoperta da Fellini ed onnipresente spalla comica dei vari Banfi e Montagnani nella commedia sexy che imperversò dalla metà dei ‘70 ai primi anni ‘80, diventa qui protagonista assoluto di (e in) un ruolo che decreterà la sua improvvisa fortuna e l’altrettanto rovinosa caduta. La commedia volgare, infatti, ha le ore contate: nel giro di due anni verrà rimpiazzata dall’estetica neocatodica dei Vanzina e messa al tappetto dall’avvento dei “malincomici” (Verdone, Troisi e Nuti). E Vitali, che non riuscirà mai a staccarsi dalla maschera ripugnante di questo bambino troppo cresciuto, paraculo e bugiardo, manesco e trucidissimo, a cui legherà a filo doppio la sua carriera, ne pagherà le conseguenze. Una maschera che l’attore cercherà di riportare in sala nel 1990 con Pierino torna a scuola, mestissimo e patetico tentativo fuori tempo massimo di far tornare in auge un periodo e un modo di fare cinema ormai tramontato per sempre. Fantastica la recensione di Giovanni Grazzini apparsa su Il Corriere della Sera all’indomani dell’uscita del film: “una pellicola che affoga nella beceraggine e nel qualunquismo più infami, in una sciatteria tecnica che lascia allibiti”. Adoro.

1982 – Identificazione di una donna (di Michelangelo Antonioni)

E già, anche il regista di Deserto rosso, Blow-Up e Zabriskie Point entra di diritto nella top ten dei peggiori film degli eighties. I tempi dell’incomunicabilità sono lontani distanze siderali (così come quelli della destrutturazione visiva e anticonformista), ma ancora una volta il regista ferrarese indaga la relazione amorosa e i turbamenti del cuore, ma tutto risulta posticcio, fasullo, anacronistico. Verrebbe da dire incomunicabile. Come ne L’avventura c’è di mezzo un triangolo sentimentale (no, non l’avevo considerato). Una donna scomparsa. Un enigma di risolvere. Ma c’è anche il metacinema, il femminismo, le battute che vorrebbero essere poetiche ma sono comiche (“Sei la mia festa, la mia cocaina”), l’isteria e la nevrosi, la psicanalisi e il sesso mortifero. C’è Roma, fotografata nei suoi silenzi e nei suoi vuoti, in un’anticipazione della grande bellezza sorrentiniana, ma senza il fascino surreale ed onirico in cui si muove il Jep Gambardella di Toni Servillo. C’è la musica. Uno strano patchwork che mixa Gianna Nannini, i Tangerine Dream, Edgard Froese e gli Ultravox e dà vita ad una delle colonne sonore più strambe del decennio. C’è Tomas Milian che, pensando di recitare in un capolavoro autoriale, fa le facce pensierose e gli occhi tristi, ma sembra comunque appena uscito da un set di Bruno Corbucci e ti aspetti che da un momento all’altro dica: “A Ventice’ nun me fa ‘ncazza’…”. Insomma, Antonioni torna sul luogo del delitto e pensando di essere ancora negli anni ’60 sbaglia quasi tutto. Fra immersioni in atmosfere nebbiose, rimandi felliniani, frasi lasciate a metà, disorientamenti esistenziali e scandaglio psicologico dell’eterno femminino, il film gira sempre a vuoto, non emoziona mai, non conduce da nessuna parte, si impantana nei vicoli ciechi dell’estetismo sterile. La critica dell’epoca non si azzarda a parlarne male e il Festival di Cannes gli “regala” un premio inutile, quello del “35° anniversario”. Rivisto oggi, Identificazione di una donna rivela tutti i suoi difetti, le sue crepe, il suo miscasting, il suo essere alieno rispetto alla realtà del periodo, la sua poeticità da discount, il declino artistico di un autore che aveva già detto quello che aveva da dire vent’anni prima.

1983 – F.F.S.S. – Cioè: che mi hai portato a fare sopra Posillipo se non mi vuoi più bene? (di Renzo Arbore)

Attenzione! Ci troviamo davanti a una delle più stravaganti, surreali, folli e allucinanti pellicole mai prodotte in Italia. Forte del successo de Il Pap’occhio Arbore torna con una satira del mondo televisivo da cui proviene e – lesa maestà – osa prendere per i fondelli addirittura Federico Fellini. Tutto inizia quando Arbore e De Crescenzo, in cerca di nuove idee per realizzare un film, si vedono letteralmente piovere dal cielo un copione intitolato “Federico Fellini Sud Story” e decidono di realizzarlo. Vi si narra la storia di una ragazza meridionale (Luciana Turina) il cui sogno è diventare cantante. Arbore, in veste di manager, cercherà di introdurla nel mondo sello showbiz, ma la strada del successo sarà lastricata di tonfi clamorosi. Fino all’inevitabile happy ending. Un canovaccio esile, si dirà, che però nelle mani di Arbore si trasforma in un caleidoscopio che nemmeno in Terry Gilliam, un universo parallelo deformato e grottesco fra TV private e politici viscidi, caroselli e pizzerie, festival sanremesi e nebbiose Milano, trattorie romane e carceri. Una sorta di kolossal ultratrash dove confluiscono, ininterrottamente, una parata di mostri del tubo catodico e del grande schermo: da Pippo Baudo a Roberto Benigni, da Gigi Proietti a Maurizio Costanzo, da Massimo Troisi a Isabella Biagini, da Andy Luotto a Gianni Minà. Un cast assurdo che si lancia inconsciamente e senza paracadute nella comicità non-sense arboriana, dove il cattivo gusto, la trivialità, la mancanza di misura e il parossismo verbale e linguistico toccano vette di sublime surrealismo. Tutto è portato all’eccesso, al fuori norma, al mostruoso. Si veda la sequenza ambientata nell’osteria della Capitale, dove, in una sorta di “ultima cena” va in scena un tripudio di bassezze senza eguali nel nostro cinema. Proprio mentre il pubblico sembra voltare le spalle alla comicità dei peti in favore di film votati alla carineria, Arbore si scatena mettendo in scena Cesare Gigli che, nei panni di “Cloaca Massimo”, nell’atto di mangiare un piatto di spaghetti, si gratta, si liscia i piedi, si toglie cerume, grasso e forfora, rutta e scoreggia. Un momento quasi insostenibile che farà dire al critico democristiano Gian Luigi Rondi: “Il film più brutto della stagione che mi fa vergognare di essere italiano”. A suo modo una pellicola che non ha termini di paragone. Un UFO vero e proprio, un oggetto oltre il trash, oltre il kitsch, oltre qualsiasi aggettivo possa venirvi in mente.

1984 – Champagne in paradiso (di Aldo Grimaldi)

Un delirio assoluto e, a suo modo, uno dei film più meravigliosamente brutti del nostro cinema. Un musicarello fuori dal tempo fortemente voluto da Al Bano e Romina reduci del successo sanremese con la loro Ci sarà. Carrisi firma la sceneggiatura, mentre alla regia siede Aldo Grimaldi che negli anni ’60 diresse alcuni capisaldi del genere (Nel sole, Stasera mi butto). Ma il musicarello è morto e sepolto da tempo e il duo Al Bano-Romina Power, nei rispettivi panni di un professore alle prese con una ragazzina viziata che solo alla fine contraccambierà il suo amore, oltre ad essere troppo vecchi per la parte, non sanno cosa sia il verbo recitare. Il film si riduce ad un noiosissimo tira e molla della coppia che, coronata la loro storia d’amore, potrà scatenarsi nei suoi pezzi di repertorio più famosi e lanciarsi in un delirante spot antidroga inserito a bella posta a chiusura di pellicola.

Che dire? Il film, che fa così schifo da far quasi tenerezza, è un diluvio di retorica, buonismo, melensaggine ed ha il sapore rancido di un cibo andato a male. Moltissimi i momenti di imbarazzo totale: si va dai due truccati da vecchietti che raccontano la loro storia ai nipotini, a Romina vestita di Pierrot che balla con Al Bano vestito da Zorro, ai siparietti comici offerti dalla premiata ditta Gegia/Renzo Montagnani. Una pellicola disastrosa dal punto di vista tecnico (dal montaggio elementare alla fotografia che sembra quella di una telenovela brasiliana) e inconcepibile da un punto di vista produttivo (difatti si rivelerà un flop clamoroso e sbarrerà definitivamente le porte del cinema al duo). A suo modo, un reperto archeologico da annali del trash.

1985 – Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo di lunedì (di Adriano Celentano)

Iniziamo con il far tacere i fan sfegatati del molleggiato, tutti quelli che urlano a gran voce quanto Joan Lui sia un capolavoro, forse l’ultimo vero kolossal made in Italy, la pietra tombale delle megaproduzioni nostrane. Partiamo invece dai fatti (o dai misfatti, fate voi) e dalla genesi di un film che, volenti o nolenti, è stata una delle più immani catastrofi produttive dello Stivale. Fresco dagli strepitosi successi inanellati con Il bisbetico domato, Innamorato pazzo e Segni particolari: bellissimo, Celentano decide di mettersi dietro la mdp con l’idea fissa di dare vita ad un progetto a cui tiene da anni: un film sul ritorno del Messia (Celentano stesso) ai giorni nostri. Cerca produttori che possano sostenerlo, ma i Cecchi Gori fanno orecchie da mercanti. Poi, forti dell’appoggio di Capitan Berlusca e di un produttore tedesco, s’imbarcano nell’impresa. Accorgendosi immediatamente che la megalomania del ragazzo della via Gluck sarà difficile da gestire. Da subito è una babilonia: centinaia di comparse e altrettante di ballerini che ciondolano per settimane sul set senza fare nulla, scenografie fatte, rifatte e disfatte, tagli su tagli al montaggio, il budget che dagli otto milioni stanziati si gonfia fino a raddoppiare.

Celentano dice di avere tutto sotto controllo e assicura i finanziatori che il film sarà pronto per la data prevista di uscita nelle sale: il 25 dicembre, la nascita del “vero” Lui. Ma quello che arriva in sala è un pastrocchio senza capo né coda, uno spot interminabile in cui Adriano spara massime parrocchiali su politica, religione, sesso e sociologia. Lo scontro fra forze del bene e del male (ovvero coalizione dell’est vs coalizione dell’ovest) è un teatrino dell’assurdo, le battute messe in bocca ai personaggi sono deliranti, i siparietti comici affidati al duo Ric e Gian fanno pena. La durata è spropositata (quasi tre ore, un’enormità per gli standard dell’epoca), le sale vengono disertate dal pubblico, la critica massacra la pellicola e il tonfo economico talmente roboante da far tremare i vertici di Cinecittà. Si corre ai ripari cercando di salvare il salvabile e si manda in sala una versione ridotta (circa un’ora in meno dell’effettiva durata) ma Celentano sgama il raggiro e fa causa ai Cecchi Gori affermando di avergli deturpato una vera e propria opera d’arte, e chiede dieci miliardi di danni. Insomma, un vero e proprio inferno. Ancora oggi, a distanza di quasi quarant’anni, Joan Lui è una pellicola quasi impossibile da rivalutare e difendere, un esempio emblematico (insieme a quell’altro delirio produttivo che sarà Occhiopinocchio di Nuti nel 1994) di film-monstre, di delirio autoriale privo di autore, di gigante con i piedi di argilla. O come disse Tullio Kezich nella sua recensione: “un sogno di onnipotenza che palesa la palese impotenza a gestirlo”.

1986 – La signora della notte (di Piero Schivazappa)

Col senno di poi La chiave di Tinto Brass ha fatto più danni che benefici, dando il là ad una sequela di pellicole porno soft quasi tutte di bassa lega, mediocre fattura, pruriginosa stupidaggine e voyeurismo d’accatto. Dopo la Sandrelli fu Serena Grandi (e in parte la Guerritore) l’ancella, formosa e burrosa, di queste allegre sciocchezzuole tutte pizzi e reggicalze. La Grandi, scoperta (in tutti i sensi) sempre da Brass in Miranda, nel giro di tre anni popolò i sogni porcelli dell’italiano medio con una serie di filmetti che a vederli oggi, in piena era pornhub, sembrano racconti evangelici. Delle pellicole interpretate (?) dalla giunonica attrice (Desiderando Giulia, L’iniziazione, Le foto di Gioia, L’insegnante di violoncello) bisogna ammettere che La signora della notte è la più truce del mazzo. Di scena una moglie insoddisfatta che si lascia andare a varie avventure piccanti nel tentativo di ritrovare il piacere della carne andato perduto. Moltissimi i momenti di divertimento trash: si va dalla Grandi che sodomizza il marito con il collo di una bottiglia, alla Grandi che viene a sua volta sodomizzata dal marito e che avendo la testa sotto il cuscino non lo riconosce e pensa sia un altro uomo, per arrivare ancora alla Grandi masturbata da un magnaccia con la canna di un fucile a canne mozze. Come si può vedere il massimo dell’erotismo del periodo poggiava sulla prevaricazione sessuale e sul dolore misto a piacere. Avanguardia annacquata anche allora, figuriamoci adesso. A dirigere questo capodopera Piero Schivazappa, indimenticato autore di Femina ridens del 1969, qui alle prese con un copione monocorde, attori cani, e un cast tecnico composto da bambini di quarta elementare.

1987 – Caramelle da uno sconosciuto (di Franco Ferrini)

Ecco un’altra di quelle pellicole da buttare nel water e tirare lo sciacquone. E sì che a dirigerla c’è Franco Ferrini, un tempo critico militante di riviste impegnate come “Cinema&Cinema”, successivamente sceneggiatore coi fiocchi e i controfiocchi (suoi gli script di Phenomena di Argento, C’era una volta in America di Leone, Sotto il vestito niente dei Vanzina). Chi è il misterioso serial killer che ha preso di mira alcune prostitute della Capitale facendole fuori con una pistola per ammazzare i bovini? Visto che la polizia brancola nel buio, ci penserà un gruppo di agguerrite lucciole a dipanare il mistero e porre fine alla catena omicidiaria. La tensione latita, la regia è pedestre, fotografia e montaggio sono ai minimi sindacali. Ma se il film merita di essere annoverato tra i peggiori del decennio è per il cast tutto al femminile completamente folle: Athina Cenci e Barbara De Rossi, Annie Papa nel ruolo di una transessuale lesbica e una giovanissima Sabrina Ferilli. E poi, naturalmente, c’è lei: Mara Venier, prima di diventare la “zia Mara” dell’odierna Domenica In. Tutte fuori parte, tutte convinte di trovarsi in un film d’autore, in un’opera di grande valenza sociale, non rendendosi conto invece di calcare tutt’al più il set di uno scombiccherato TV movie. A fare da contrappunto a un thriller pauroso come una puntata di Heidi e angosciante come un episodio di Hello Spank, la canzone Donne così scritta da Umberto Smaila che nel 1987 spopolava in TV grazie alle tette al vento del programma Colpo grosso. Insomma il compositore adatto a siffatto capodopera.

1988 – Bye Bye Baby (di Enrico Oldoini)

La Milano, quella da bere. La Milano delle sfilate di moda (Sotto il vestito niente), dello yuppismo (Yuppies 1 e 2), dei primi hamburger (Italian Fast Food), dei videoclip su Videomusic (Sposerò Simon Le Bon), della ricchezza ostentata (Via Montenapoleone): insomma, gira che ti rigira, il capoluogo meneghino negli anni ’80 è il luogo simbolo della modernità, della città che non dorme mai e delle sue mille luci. Milano non ha nulla della decadenza romana, della sua oziosa nullafacenza, del suo torpore millenario. A Milano si corre, si stringono mani per fare affari, si consumano aperitivi, si detta legge sul fashion, sul glamour, sul business. Milano è craxiana, Roma democristiana. A Milano si vincono scudetti, a Roma ci si può accontentare di un piazzamento UEFA. A Milano anche le relazioni amorose sono easy. Oggi diremmo “fluide”. Ci si lascia e ci si accoppia con la velocità di un brunch, si passa da un bacio a un vaffanculo in un nanosecondo. E le relazioni si intrecciano e si sfaldano nei luoghi iconici delle vacanze “per molti, ma non per tutti”, sulle nevi di Courma (come si dice all’ombra della Madonnina) o sulle spiagge delle Mauritius. Tutto questo per dire che un film come Bye Bye Baby non avrebbe ragione di esistere se non collocandolo nell’esaltazione del capoluogo lombardo, all’interno di un mondo dorato e sfavillante che a fine decennio avrebbe mostrato tutta la sua effimera illusione (si veda, in proposito, il meraviglioso L’aria serena dell’ovest di Silvio Soldini, anno di grazia 1989). È un film orrendo, questo di Oldoini. Orrendo perché propaganda un mondo falso come una banconota del Monopoli, perché esalta una tipologia di persone mostruose, capricciose e vanesie, schiave dell’estetica e de lusso, prive di valori e di etica. Tutto il film segue il tira e molla di due coppie che non sanno decidere il partner con cui coronare il loro sogno d’amore. Questo dalla prima all’ultima sequenza. Basta, kaputt, fine della storia. Una trama insulsa, una sceneggiatura miserrima, una fotografia ultra patinata. Tutto al servizio di un poker di attori (?) di rara cagneria: l’odioso Luca Barbareschi, la bellissima quanto inutile Carol Alt (ai tempi assurta agli onori delle cronache per la sua interpretazione di Marina Ripa di Meana in I miei primi quarant’anni), la mostruosa virago Brigitte Nielsen (all’epoca moglie di Sly Stallone e quindi ficcata a forza da Rocky/Rambo nelle nostre produzioni), l’inconcepibile meteora Jason Connery (figlio dello 007 Sean, anche questo, evidentemente, scritturato per qualche capriccio del ben più famoso papà). Un esempio lampante del peggior cinema nostrano, lo specchio deformato di un decennio tutto “ricchi premi e cotillon” di cui ancora stiamo pagando le conseguenze.

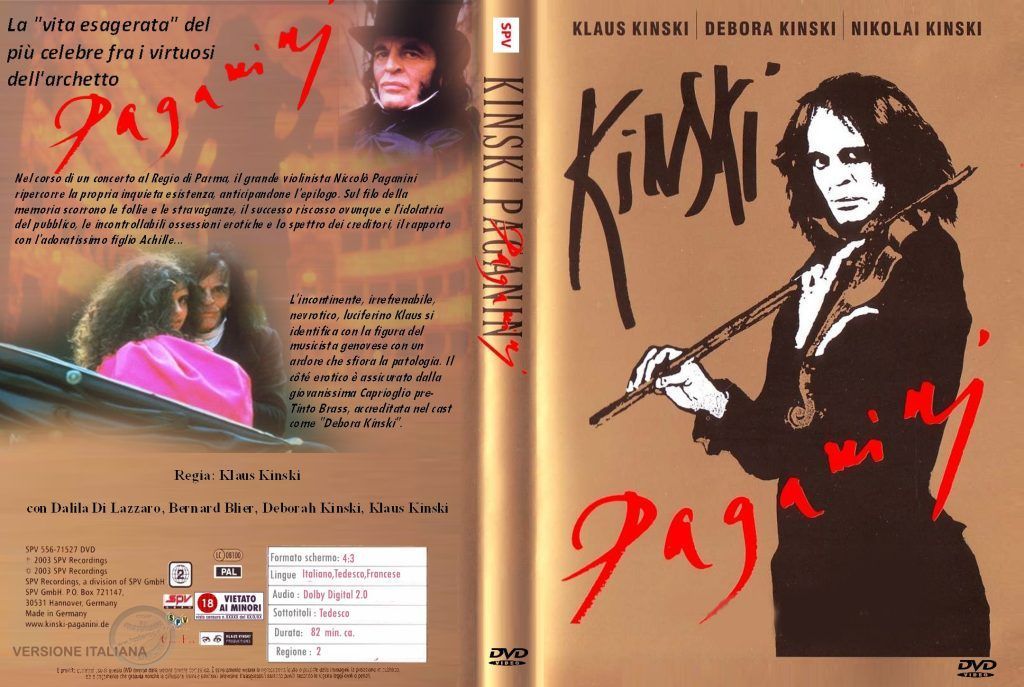

1989 – Kinski Paganini (di Klaus Kinski)

Ecco qui la pellicola che chiude degnamente un decennio di obbrobri cinematografici. La personalissima allucinazione di sua maestà KK (indimenticato Nosferatu per Werner Herzog), nel film che decreterà il suo definitivo allontanamento da qualsivoglia set del nostro stivale (anche perché morirà un paio di anni dopo). L’autobiografia sregolata, lussureggiante, schizofrenica e parossistica di una delle menti più geniali della storia della musica, personalità satanica e fuori norma, istrionica e anticonformista. Kinski sono anni che vuole metterla in scena, è un suo personalissimo chiodo fisso. Sembra quasi che, in un delirio di onnipotenza senza eguali, il buon Klaus si immedesimi totalmente con il virtuoso del violino, andando a confondere set e vita reale, finzione filmica e vissuto personale. Peccato che Kinski (qui alla sua prima, nonché ultima prova da regista) non sappia nemmeno dove posizionare la macchina da presa, non abbia uno straccio di sceneggiatura in mano, né un assetto produttivo/organizzativo alle spalle che ne limiti le incapacità e le incompetenze.

Insomma, a Klaus viene data carta bianca e mano libera e ovviamente il prodotto finale è qualcosa che va al di là del buon senso, del gusto, della misura. L’attore è ininterrottamente al centro della scena: sguardo allucinato, pallore cadaverico, postura luciferina Kinski si autocelebra, pigiando sull’acceleratore della violenza e del sesso, dell’esplicito e del malsano, del sadomasochistico e dell’eccesso. La trama, completamente inesistente, non è altro che un continuo peregrinare per location “alla volemose bene” di Kinski che, tra un amplesso e uno scatto isterico, un orgasmo e un overacting, regala allo spettatore qualcosa di veramente fuori dal coro. (Non) lo aiutano, in questo luna park di provincia, un parterre di figure di contorno che lascia interdetti: dalla formosa Deborah Caprioglio (poi Paprika di Brass) che dimena senza soluzione di continuità le sue grazie, a Eva Grimaldi, passando per il mimo Marcel Marceau a Donatella Rettore (!!!), fino a Tosca D’Aquino e Dalila Di Lazzaro. Un cast quantomeno strambo per una pellicola che fa della stramberia il suo punto di forza. Scena da mandare a memoria? Quella d’apertura: Paganini suona tarantolato al Teatro Regio di Parma e il pubblico femminile, rapito dalla musica, si masturba come se non ci fosse un domani. E siamo solo all’inizio…