*pubblicato il 7/02 sul N. 5 della rivista il Millimetro

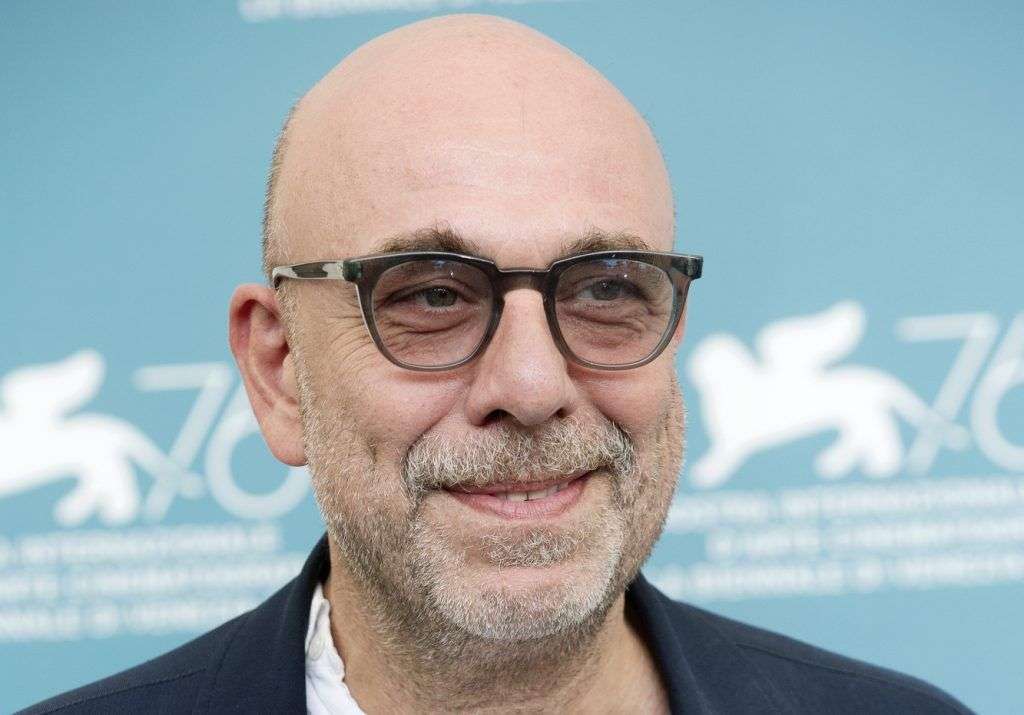

Paolo Virzì, anche se la definizione lo fa(rebbe) sicuramente sorridere irriverente, è un maestro del cinema italiano, erede della commedia all’italiana e al contempo padre nobile di generazioni perdute, smarrite, non solo cinematografiche. Lo abbiamo incontrato alla XXVII edizione del festival Linea d’Ombra di Salerno in cui ha ripercorso la sua carriera con il sorriso e una voglia di aprirsi e raccontarsi che è andata oltre il suo understatement tipicamente livornese, altra eredità che abbiamo sviscerato. Ne è uscita una chiacchierata preziosa che ci ha raccontato da dove nasce la sua potenza espressiva, la voglia di provocare ed evocare i nostri fantasmi, un’inesauribile voglia di giocare facendo le cose allo stesso tempo terribilmente sul serio. Perché senza Paolo Virzì e la sua feroce e tenera onestà intellettuale e il suo desiderio di scrutare la realtà, sapremmo meno del nostro paese. E di ognuno di noi.

Dopo Salerno, il Nuovo Cinema Eliseo di Avellino. A rendere onore a un maestro della commedia all’Italiana. Probabilmente il cineasta a cui ti ispiri di più.

“Semmai l’onore lo fanno a me. Hanno deciso di consegnarmi un premio intitolato a Ettore Scola, peraltro un riconoscimento che è alla sua prima edizione, e questo lo rende ancora più prezioso. Ettore è un faro inarrivabile, e quindi spero per lo meno di essere stato un allievo diligente e di meritarmelo un riconoscimento del genere”.

Qui a Salerno abbiamo deciso di ripercorrere tutta la tua carriera, per comprendere l’importanza del tuo cinema e la tua incredibile capacità di capire un paese, tanto da prevederne spesso il futuro, non solo nel tuo ultimo film, Siccità.

“Ti ringrazio, credo che dipenda dal fatto che se non dimentichi mai di guardare la realtà mantenendo comunque la voglia di fare cinema, la capacità di osservare ciò che accade unita al desiderio di creare storie, alla fine puoi immaginare, comprendere ciò che sta accadendo e che agli altri, magari, non è ancora così chiaro. A me piace cercare il dettaglio ovunque. Qui a Salerno, per esempio, mi sento un po’ a casa, tra il mare, qualcosa dell’architettura e lo spirito non la vedo così lontana da Livorno. Poi ci penso bene e mi ricordo che Gianfranco Lamberti, sindaco della mia città per una dozzina d’anni (tra il 1992 e il 2004) era di Salerno e in un moto forse di nostalgia fece una cosa molto osé. Tolse le tamerici dal lungomare e mise tantissime palme. Questo suscitò molte polemiche – lo sport preferito dai miei concittadini -, le tamerici facevano parte dell’iconografia post macchiaiola, le palme con noi, va detto, centravano poco. E infatti morirono tutte e si dovette rimettere le tamerici: le maledizioni dei livornesi sono pericolose. La vostra è una città interessante, a pensarci bene sembra Cannes, certo al posto di Thierry Frémaux c’è Sollazzo, ma siamo sinceri, è meglio!”

Ti va di partire da un documentario che conoscono in pochi? L’uomo che aveva picchiato la testa…

“Ma certo. Parla di Bobo Rondelli, l’icona della livornesità, un uomo che ha sempre combattuto tenacemente la sola possibilità di diventare famoso. Credo che chiamarlo film sia esagerato, era una chiacchierata, una passeggiata ripresa in un momento di pausa dalla mia produzione creativa. E voglio bene a questo documentario perché probabilmente, oltre a essere uno sguardo su un grande artista e un uomo meravigliosamente unico come Bobo e sulla mia città, in qualche modo è anche una riflessione su me stesso. Era l’estate del 2008, avevo voglia di passare un po’ di tempo a Livorno e cercavo una scusa. Incontrai Bobo che era appena stato cacciato di casa dalla moglie – l’unica scena staged (messa in scena – nda) di tutto il film – e che non sapeva dove andare a dormire. Bobo è un mio carissimo amico d’infanzia, era quello bravissimo con la chitarra e che scriveva canzoni che poi è cresciuto diventando una specie di poeta maledetto che le ha fatte tutte, non evitando neanche una delle intemperanze giovanili che ha incontrato sulla sua strada, dalla droga alla politica. Da sempre accompagnato da un talento sopraffino. E condividevamo l’essere figli di una città, quella di Piero Ciampi e Modigliani, in cui il successo è cortigianeria, leccaculismo, compromissione con il potere e che non ti viene perdonato. E così il suo più grande desiderio e caratteristica è stata sempre quella di andare nelle occasioni più importanti e pompose, dal premio Tenco al Gaber per dire, ed essere il più sconveniente possibile. Ed è una cosa in cui mi riconosco, non sono prudente e diplomatico, solo con l’età mi sono ritrovato a essere più attento, ma neanche tanto. Se arriva l’occasione, l’assist per dire la cosa sbagliata, non resisto e ci cado con tutte le scarpe. A volte non mi serve neanche l’assist”.

Quanto conta nel tuo essere autore e artista la tua livornesità?

Eh, è qualcosa di strano, perché io mi son sentito di Livorno quando l’ho lasciata, quando sono venuto a Roma e appunto venire dalla provincia era sconveniente, quando indossare quell’abito era scomodo. Allora è diventata una bandiera, un orgoglio, una parte fondante della mia identità. Avevo un rapporto strano con Livorno, era la mia Rio de Janeiro quando abitavo a Torino, il posto delle vacanze dove si poteva stare in ciabatte. Poi divenne casa quando mi ci trasferii a vivere. E ovviamente nacque un rapporto conflittuale, io a Livorno facevo teatro, ero quello strano, non parlavo con i livornesi e a 21 anni me ne andai sbattendo la porta, quasi mandandola a quel paese come tutti quelli che lasciano la provincia per sfidare il mondo. Io odiavo il Vernacoliere, io mi sentivo uno da Parigi, New York, Londra. Però poi arrivo a Roma, ammesso al Centro Sperimentale di Cinematografia dove ero andato anche e forse soprattutto per le 450.000 lire di borsa di studio e per la tessera oro dell’Agis che mi faceva entrare al cinema gratis. Che gusto, a volte la usavo anche solo per vedere due minuti in sala di Robocop“.

E a Roma cosa succede?

“In quella Roma in cui i registi importanti erano tutti vivi ma iniziavano a essere stanchi, in cui tutti, come ciclicamente succede sempre in questo ambiente, preconizzavano la morte di un cinema italiano invaso dai figli d’arte, in quel piccolo mondo antico, divenni livornese, andavo ai cocktail con il look e il mood da provincia, come a Livorno ero il bravo ragazzo che andava al liceo classico e che non parlava un gran livornese e che usando a modo i congiuntivi c’era la certezza che fossi omosessuale. Lì volevo sembrar parigino come a Roma livornese, sempre diverso dagli altri. E poi mi dava una benzina sociale, psichica e anche artistica, mi consentiva di star lì a canzonar quel mondo che si prendeva troppo sul serio, mi permetteva il lusso dell’irriverenza. E soprattutto di fare battute sconvenienti, di essere il vendicatore degli alezziti, i brutti, sporchi e cattivi del Vernacoliere, un novello Budiulik, l’antieroe bizzarro che su quelle pagine tutti adoravamo. Quindi alla tua domanda non posso che risponderti “certo che è stato importante”, perché è stata una scelta identitaria, e il raccontare storie, il fare cinema ha molto a che fare con dei mondi fisici che rappresenti anche partendo da te, da ciò che provi e senti di essere. E così il mio primo film, il terzo, il quarto, è vero, hanno molto di questa presa di posizione, di raccontare la mia gente anche se ci avevo litigato”.

Non c’è niente di più livornese che diventare livornese solo dopo che te ne sei andato.

“Che poi succede di solito il contrario, ci diventi livornese dopo che ci arrivi e la conosci, penso a Mastandrea e a Claudia Pandolfi, Livorno non è storica e medievale, non ha avuto torri e nobili, è marmaglia e plebea, è una comunità che nasce da evasi, reclusi e puttane, da ebrei e armeni, dai perseguitati dei primi del 1600 che sfuggivano magari dall’Inquisizione e che lì trovavano la franchigia concessa da Cosimo de’ Medici. Si può diventare livornesi, perché questa è la nostra identità, accogliere gli ultimi, gli esclusi. Anzi, sai che ti dico, ti fo io la malleveria e ti faccio diventare livornese honoris causa che Boris Sollazzo ce l’ha le caratteristiche giuste”.

Rivedendo tutti i tuoi film mi rendo conto che tu non sei diventato più romantico e dolce con l’età, ma che c’è una coerenza emotiva e sentimentale fin dall’inizio. Fino a poco tempo fa ho sempre pensato ci fosse un pre e post La prima cosa bella nella tua carriera.

“Io sono un regista di melò, penso a La bella vita o Ovosodo. Poi spesso il fatto che io ci metta anche altri temi come i diritti sociali, la lotta di classe, spesso disorienta, ma l’elemento sentimentale come autore ma anche come spettatore per me è fondamentale. Ho dei guilty pleasure come spettatore, penso a Voglia di tenerezza, che lo fanno capire che sono uno a cui piace piangere al cinema. Mi piace tanto del grande schermo che sa essere un rito collettivo e una sala che singhiozza mi emoziona ed esalta come una sala che ride. Poi se riesci a fare entrambe le cose nello stesso film, allora fai un capolavoro”.

Però La prima cosa bella è un turning point nella tua carriera, probabilmente più umanamente che artisticamente.

“Guarda, io questo lavoro di (auto)analisi non lo so fare, è qualcosa che fate benissimo voi studiosi e che mi lusinga, perché qualcuno che pone così tanta attenzione e sensibilità su ciò che fai è qualcosa di bellissimo. Ma io non riesco a guardarmi di fuori così e se provassi a farlo per rispondere alla tua domanda finirei per fare una cosa inautentica perché, se devo essere sincero, il percorso di un autore, o almeno il mio, è un misto di casualità e di istinto ingovernabile che ti porta a fare le cose, senza averle neanche troppo riflettute, ponderate. E meno male, aggiungo. Non è snobismo o esser naïve, a me succede anche con le domande sull’ultimo lavoro, io di parole non ne ho e per questo uso il cinema, le immagini. Ogni volta devo studiarmi delle risposte e penso “ma perché non se lo vedono?”, ma il mio lavoro è fatto anche di promozione quindi va bene così, non mi sto lamentando, facciamo un lavoro da privilegiati”.

Anche i registi piangono?

“Ma anche sticazzi! Però sì, dalle conferenze stampa ai pitch, io mi preparo un pezzo, un discorso, confesso qui che in quelle occasioni sono un po’ inautentico e tiro fuori una formula, un abracadabra. Io spesso non lo so cos’è un mio film, quale ne siano le intenzioni, è la differenza tra inventare le cose e scoprirle. Come la penicillina che si formò al di là delle intenzioni di chi provocò quell’evento. Siamo un po’ minatori che scavano la terra per cercare la gemma e il diamante scavando la terra intorno, ciò che la sporca, la nasconde. É come se il cinema ci fosse già e tu debba trovarlo, tu non sei Dio, non sei l’artefice unico di un’opera, sei un cantastorie che segue la musica che ha una sua consequenzialità naturale così come la ha il cinema. Se devo ringraziare il dio della vita che non so chi sia e non riesco a immaginarlo, lo faccio perché mi ha consentito di proseguire in questo gioco terapeutico e devastante, importante e irrilevante, baloccandomi con gli attori e queste macchine meravigliose da cui esce una magia. E di farlo senza cercare formule facili che possano portarti a una inevitabile mediocrità in attesa che ciò che pensi di avere davanti germogli come succede nell’agricoltura biodinamica. Sono scappato abbastanza elegantemente dalla tua domanda? Comunque sia chiaro che rimango grato a chi come te prende sul serio questo nostro lavoro e ci costruisce sopra festival e libri. E guardo a questa esegesi con interesse e candore quasi come se non mi riguardasse”.

É per essere sempre diverso e andare altrove che provi a scoprire sempre nuovi talenti, pur rimanendo affezionato a quelli con cui hai fatto un percorso? Il regista è uno strano mestiere: non potrebbe esistere senza il gioco di squadra, ma è anche un lavoro molto solitario.

“Nella fase dell’ideazione e più embrionale è terribilmente condannato alla solitudine, questo lavoro, soprattutto in quel momento in cui l’idea nasce, tu stesso ancora non la comprendi del tutto, non sai cosa diventerà e hai quasi paura a tirarla fuori, a condividerla, a darle una forma. Quello è il momento in cui pensieri, scenette, frasi e disegnucci affollano un quaderno e sono ancora segreti da non condividere. Poi arriva il cinema e lì l’arte, se c’è, entra in relazione con gli altri, perché il cinema è una cosa che fai con gli altri, certo tu hai le mani sul volante e sul cambio, tu premi il freno e decidi il percorso e sei tu che decidi se seguire la mappa o fare deviazioni. Io sono uno di quelli che si illude di decidere tutto, poi mi basta andare sul set e vedere un attore seduto da una parte, pensieroso, e dirgli rimani lì, facciamola così e spostare la macchina da presa, non lui o lei. Poi ci sono persone e persone, artisti e artisti, con ognuno sviluppi relazioni diverse”.

Con alcuni cammini insieme, alcuni li usi?

“Detta così è estrema, ma sì. C’è l’interprete, il cast tecnico con cui sviluppi una consuetudine e una corrispondenza di amorosi sensi, per il tempo passato insieme e per l’intesa, e altri che usi per i loro talenti e con cui questa unione emotiva non c’è. E la letteratura sul cinema ci dice che non solo usi persone e cose, ma a volte ne abusi. E non dobbiamo citare solo Ultimo tango a Parigi, non c’è solo il sesso, pensa al rapporto tossico tra Herzog e Kinski in cui il primo metteva in pericolo, fisicamente, il secondo, fino a fargli rischiare la vita. Il cinema è compassione e cinismo, è violenza e amore. Però con gli attori c’è solo amore per me, io provo tenerezza e pena per loro, che sputtanano se stessi e il loro corpo per il pensiero e la visione di altri, probabilmente per questo odio i backstage dei miei film, perché rivedo la mia partecipazione emotiva alla loro sofferenza, neanche fossi una mamma apprensiva. Detto questo ho imparato molto presto che in alcune occasioni, come con i figli, serve anche essere normativi e genitoriali, essere autoritari, per deresponsabilizzare l’interprete e metterlo in una condizione di rilassatezza di fronte a momenti difficili”.

Fammi un esempio.

“Nelle scene di sesso: ai giovani registi do un consiglio, in quel contesto non dite agli attori “fate voi”. Pensate di farlo per sensibilità o delicatezza? Sbagliato, li mettete in difficoltà, trasferisci a loro la responsabilità di ciò che stanno facendo, e così ogni azione l’altro l’attribuisce al compagno di set e non al regista, come è giusto che sia. Crei malintesi, retropensieri. Ve lo dice uno che ama mettere in scena le trombate, non per eccitare lo spettatore, per quello c’è Youporn o Pornhub, ma perché fa parte della vita, lì c’è la speranza, l’aspettativa, tutto. Più sei specifico, più eviti incomprensioni e imbarazzi, se possono obbedire ti sono grati. Il gioco con l’attore è lasciargli la briglia lunga quando possono essere creativi e tirarla quando questo può aiutarli. E il casting è un momento meraviglioso, è il momento in cui scegli con chi ti divertirai”.

E quando sbagli un attore che succede?

“Capita, mi successe con un grande attore italiano che non avevo capito in alcun modo, che descriveva il suo personaggio come un eroe e per me era solo un patetico stronzo. Però sul set fu bravissimo, entrambi sfruttammo questo suo malinteso, ma mi metteva a disagio che non fosse la persona che immaginavo e non capisse chi fosse quel protagonista. A distanza di anni non capisco se era una tecnica per immedesimarsi nel personaggio o se fosse un cretino lui. Mi sa che era la seconda”.

Ci provo: Fabrizio Bentivoglio ne Il capitale umano?

“Ma no! Non lo direi mai chi è, ma non è Fabrizio. Anche perché con lui condivido un ricordo di gioventù dolce e avventuroso. Quando arrivai a Roma frequentavo il suo giro, dove c’era anche Massimo Ghini e altri attori che allora ancora non erano diventati famosi. E Fabrizio aveva un appartamento che aveva comprato a Vicolo del Pollo e che doveva ristrutturare ma aveva pochi soldi per farlo e un solo muratore che ci lavorava. E a un certo punto doveva andare a dormire altrove e io lo ospitai nel mio monolocale trasteverino che stava sotto terra. Si dormiva come Stanlio e Ollio, nello stesso lettone, senza alcuna malizia. Come faccio a non adorare Fabrizio? No, mi dispiace, era un altro”.

Il capitale umano. Altro film incredibile, una fotografia del capitalismo e dello squallore di un paese alla deriva. E per te un esperimento nuovo, un libro che arrivava dall’estero, un genere diverso dai “tuoi”.

“Di prendere idee da un libro è capitato quattro volte nella mia carriera, quasi sempre – lo confesso – prendendo solo ciò che mi interessava, anche in modo abbastanza spregiudicato e sfacciato. E infatti non erano dei classici o dei romanzi che ho amato follemente e per cui avrei avuto timore reverenziale. E quando ho trovato questo thriller americano di un autore secondario, almeno da noi, di quei narratori di genere sociali, che come Tom Wolfe e Don De Lillo usano il thriller per raccontare il mondo, ho usato anche lui. La fortuna è che lui aveva visto Caterina va in città in cui il padre assomigliava proprio al Dino Ossola di Bentivoglio ne Il capitale umano. Noi ne abbiamo preso un pezzo (tra gli sceneggiatori c’è anche il suo sodale di sempre in scrittura, Francesco Bruni – nda), l’incidente, guardandolo da tre punti di vista e cercando di fare un ritratto sociale di un’alta finanza che ha manie di grandezza ma che spesso è invece solo patetica. Attraverso il meccanismo americanissimo del who done it? abbiamo approfittato per andare sul tema che mi interessa di più, le disuguaglianze sociali, il conflitto di classe. Che mi interessa da matti come autore, ma anche come spettatore, penso all’ultimo cinema coreano”.

Prima di questa intervista ho fatto un sondaggio molto estemporaneo chiedendo a persone di diversa estrazione sociale e intellettuale e di età quali tuoi film amassero di più. Lo faccio spesso e pochi registi escono come te fuori dalle solite due-tre opere iconiche che rendono celebre un cineasta. Me ne hanno detti tantissimi, praticamente tutti quelli che hai fatto, ma uno che tornava sempre era Ferie d’agosto. Che a rivederlo ora, sembra il racconto del nostro Parlamento attuale.

“Ed era il racconto, la metafora balneare del format che in quell’anno si era affermato nei talk show televisivi e che poi sono diventati un classico della nostra tv. Osservando la realtà ci rendemmo conto, mentre scrivevamo il film, che quella modalità aveva contaminato anche il modo di discutere delle persone dal vivo e che sì, è evidente, è ancora, purtroppo, attuale. Mi fai venire in mente che per promuovere Siccità son dovuto andare a fare una cosa che non amo affatto, andare in una trasmissione televisiva. Non cinematografica. Dove ti tendono agguati non certo per promuovere cos’hai fatto ma per creare uno scandaletto, che a me riesce benissimo. Tra le tante scelgo una trasmissione che parlava di politica e pensavo fosse seria. E allora accendo la tv il martedì prima e mi ritrovo in quel contenitore forse un influencer belloccio che parlava di Russia e Ucraina senza saperne nulla, in polemica con uno con accento nordico che ne sapeva pure meno. E le comparse tra il pubblico che urlavano e applaudivano, ferine. Ero inorridito, ho cambiato canale e ho trovato una giornalista o una che un tempo lo era stata, illuminata come in un film di fiabe, che dialogava con uno dentro a una caverna. E mi son detto “che cazzo sta succedendo?!?”. In Ferie d’agosto in confronto eran gran signori. Lì era il 1994, nascevano le tifoserie politiche e le polarizzazioni, ma ora con i social c’è gente che è disposta a uccidere, chiaramente solo con la tastiera, pur di avere ragione anche se sta dicendo una clamorosa cazzata, a volte persino consapevole di dirla. Rivedendo Siccità mi son reso conto che provo empatia, quasi tenerezza persino per un uxoricida, per un femminicida colto da un raptus folle e idiota, ma non per il circo della tv che ha corrotto il nostro dibattito pubblico, il nostro pensiero, la nostra comunità in favore di una rissa isterica, falsa e ridicola. Tutto ciò che c’è da dire di importante su politica e attualità, è reso grottesco e dannoso dal racconto mediatico. E non te la devi prendere con la classe politica, che pure è terribile, ma ancora di più con dei media incoscienti che hanno un atteggiamento sempre più irresponsabile e velenoso. Le vere merde sono loro”.

Prima parlavi di compassione e cinismo: io penso che siano i due ingredienti principali della commedia all’italiana. E anche del tuo cinema.

“Sul cinismo, ti dirò, non sono d’accordo. Anche se è vero che a volte fa capolino. Penso a un film mio che a te è piaciuto tanto, su cui mi hai tantissimo rotto il cazzo, Tutta la vita davanti. A volte un regista deve fare delle scelte disumane su un set, e lì accadde. C’è una scena in cui Micaela Ramazzotti, Isabella Ragonese e una bambina sono su una macchina decapottabile, sotto il sole e quest’ultima doveva dire delle battute, l’unica a doverle pronunciare in una sequenza altamente drammatica, con Micaela che piange e Isabella incazzatissima perché ha appena scoperto che l’amica fa la escort. E la bimba aveva fatto quello che m’ero premurato con i genitori che evitasse in ogni modo, aveva mandato le battute a memoria. Un disastro, ero in pieno camera car, in una situazione tecnicamente complicata, lei cantilenava le sue battute e io stavo impazzendo. Era arrivata con la filastrocca, e invece doveva dirle quelle battute con un’angoscia sotterranea, con lo sforzo di cambiare argomento per disinnescare quella tensione insopportabile. La Ramazzotti piangeva a dirotto con nelle orecchie, nelle cuffie una musica tristissima e si stava consumando, il sole calava, quello del camera car si innervosiva. E sono esploso, l’ho rimproverata perché si grattava continuamente e lei in lacrime l’ha dette terrorizzata quelle parole e ha funzionato. Ho chiamato lo stop e mi sono sentito come Vittorio De Sica con Enzo Staiola (leggenda vuole che per farlo piangere in Ladri di biciclette gli avesse infilato in tasca mozziconi di sigarette – nda), per questo sono corso da lei ad abbracciarla, consolarla, vergognandomi. Pensando “che mestiere di merda”.

Però quel film racconta la mia generazione come nessun altro, con una leggerezza profonda di cui tutti noi sentivamo il bisogno.

“É stata una scelta di stile, ho capito subito che dovevo parlare di quel popolo di giovani che era finito nel grande inganno capitalista dove lo sfruttamento della forza lavoro era celato dentro parole come partnership e fluidità professionale, che altro non era che precariato, anzi schiavitù. Incontrai questo libro di Michela Murgia che parlava della sua esperienza di telefonista per la Kirby (una marca di aspirapolvere, nella realtà ha un altro nome, Virzì e soci nella finzione lo modificarono così) e capii che non dovevo scegliere la strada alla Ken Loach, ma un altro modo narrativo e di restituire le immagini. Presi il direttore della fotografia, tra gli altri, di Terry Gilliam, Nicola Pecorini, scelsi come location la Fiera di Roma, le periferie dell’Eur, una Roma molto americana, con le palme, in colonna sonora misi Beach Boys e Doris Day: ne feci una specie di musical lisergico con una voce extradiegetica che la facesse sembrare quasi una favola civile. E scelsi un lieto fine che era in realtà disperato, ma con un dolly da musical, per giocare tra lo stile e il contenuto in modo antifrastico, mescolando i toni, mettendoli in contraddizione con ciò che raccontavo, mixando un’allegria forzata a questa schiavitù moderna”.

Con te si torna spesso sulla commedia all’italiana. Ti è pesato esserne considerato l’erede? Ti va stretto come vestito?

“Ma scherzi, io devo ringraziarvi. Quest’etichetta che ho da sempre mi ha spianato la strada! Io esordisco a Venezia, nel settembre 1994, con La bella vita, un film tristissimo e durissimo sulla fine di un amore, su un ambiente quello sì cinico e sul tramonto della lotta operaia. Eppure lo chiamarono da subito commedia, alcuni addirittura polemizzarono perché dicevano che quel genere non poteva andare in concorso alla Mostra. Però grazie a quell’etichetta non ho mai dovuto combattere per fare un film, mi ha fatto un gran comodo, è un regalo che mi sono sempre tenuto stretto perché quest’etichetta mi ha dato grande libertà. Poi da piccolo la odiavo, perché i film con Sordi, Mastroianni mi ricordavano troppo certi zii imbarazzanti. L’ho amata follemente a Roma, quando cominciai a lavorare con una persona. Il cinema italiano visse, nel 1985, un dramma vero, la separazione di Age e Scarpelli. Io ero un allievo di Furio, forse quello che gli faceva più pena, e avendo bisogno di uno da mandare a fanculo, mi prese a lavorare con lui. E mi trovai con loro che scrivevano La famiglia per Ettore Scola, c’era Ruggero Maccari e mi misi a riguardare quei film con altri occhi. E quando Furio andava a mangiare a casa e a fare il riposino e io rimanevo nell’ufficio di Via Bertoloni, andavo ad aprire cassetti, spulciare scaffali e trovavo la prima, la seconda stesura di sceneggiature di capolavori e mi presi una cotta per quel cinema leggendole avidamente. Fu bellissimo. A me piaceva come parlavano tra loro, come si vestivano, come guardavano la vita, era proprio un amore fisico. Io, orfano di padre, trovai in loro dei padri”.

Siccità ha un’ambizione smisurata, una visione incredibile del nostro futuro prossimo. Da cosa nasce un’opera così?

“Nasce quando eravamo isolati, non potevamo uscire, esisteva il distanziamento sociale. Non potevamo far nulla, l’Italia si chiuse, abbiamo cantato dai balconi, abbiamo fatto pane e pizze, maratone di serie tv e cinema, mio figlio Jacopo ha scoperto Alberto Sordi. Ma ci siamo anche chiesti chi eravamo come autori, se avremmo dovuto raccontare questo momento e come, sono sorte in noi mille riflessioni. Io ho iniziato a interrogarmi sullo stato di salute del nostro pianeta e su quella mentale di ognuno di noi. Certo, come progetto è stato una follia. Intanto perché a suo modo è un film di fantascienza, con una pandemia e il Tevere seccato, nel film si muore di sete e sonno, ognuno vive nella propria bolla mentale, narcisistica, rabbiosa o espiatoria, abbiamo immaginato un’opera affollatissima di attori quando non potevamo vedere neanche i parenti. E non smettendo mai di voler uscire al cinema quando neanche sapevamo se le sale sarebbero state riaperte. Ma sono felice di averlo fatto, intanto per le immagini di un Tevere divenuto sabbia e detriti e che attraversa la Roma monumentale e industriale, generando consapevolezza nell’immaginario a proposito di temi importanti che finora abbiamo affidato solo ai pamphlet, agli scienziati, ai documentari di denuncia. E farne narrazione, una sorta di romanzo metropolitano, spero serva a spingerci a capire dove stiamo andando. E poi c’era il tema della nostra salute mentale, siamo un paese e un mondo alimentato da rabbia e odio, da ossessività e egocentrismo, fobia e sfiducia degli altri, bugie e autoinganni. E tutti fanno finta di nulla e io volevo mettere tutti noi di fronte a questa pandemia nascosta e ben più radicata e precedente al Covid, una sofferenza mentale collettiva che condiziona le nostre relazioni, le nostre esistenze, tanto che la pioggia finale a volte la immagino spesso come formata da gocce di psicofarmaci. Volevo forse suggerire all’orecchio delle nostre conoscenze “guardate che c’è una salvezza, tutte le nostre solitudini sono collegate, proviamo a guardarci intorno e scoprire le storie degli altri”: in Siccità ogni personaggio riguarda, si lega a qualcun altro. Dobbiamo accettare l’idea di essere una comunità, di avere dei nostri simili, se usciamo dalla percezione egoriferita in cui stiamo precipitando, magari possiamo salvarci. Oppure no”.