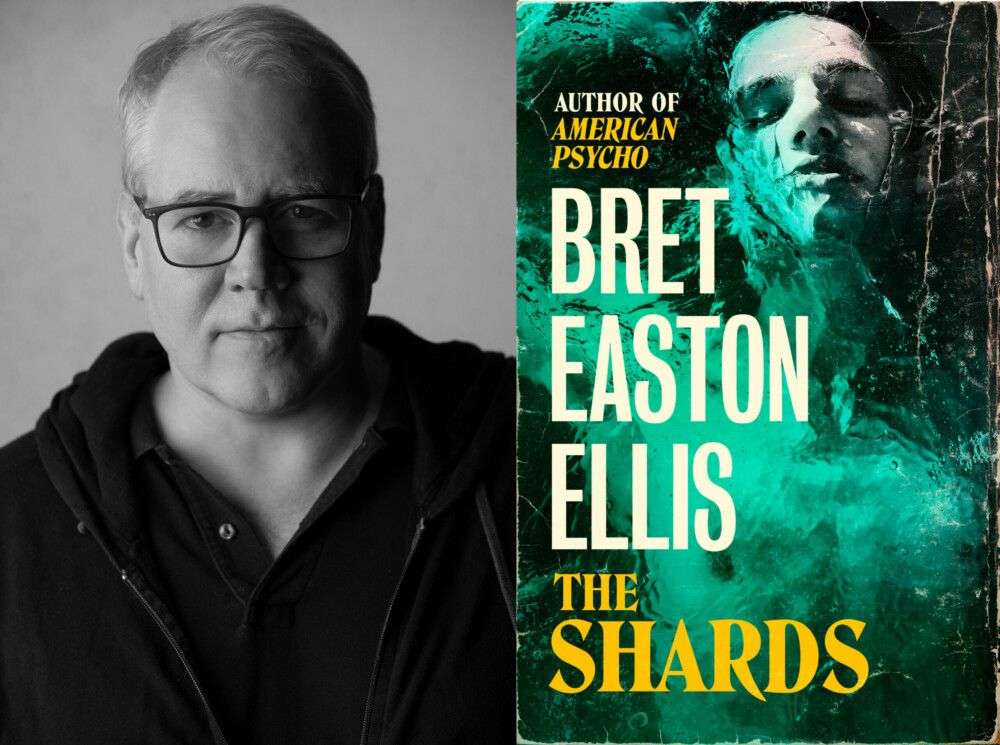

È dal 2011, anno di uscita di Imperial Bedrooms, che Bret Easton Ellis non dà alle stampe un romanzo. L’attesa è altissima, anche perché la scorsa opera, profonda riflessione autobiografica e scandaglio psicanalitico dell’io, fece storcere il naso a molti. Troppo pretenziosa, troppo subombelicale, troppo narcisista. Questo il giudizio tranchant da parte di addetti al settore e semplici lettori. Nel 2019 è stata la volta di Bianco (White) in cui lo scrittore losangelino ha tracciato la sua personalissima riflessione, in forma di saggio, dello stato attuale delle società stelle e strisce, mettendo alla berlina le nuove generazioni, i social, lo stato (schizofrenico) delle cose di un Paese senza più arte né parte. Una sorta di trattato sociologico scritto in fior di penna che, anche a detta dell’autore, sembrava troncare definitivamente il rapporto con il romanzo, in favore di una nuova frontiera narrativa, votata all’analisi di un mondo scoordinato e sbatacchiato dagli eventi politico-economici. Ora, invece, arriva The Shards, la cui uscita è prevista per fine gennaio 2023. Titolo bellissimo, che potrebbe essere tradotto come “i frammenti”. Per chi conosce Ellis e la sua scrittura il rapporto non potrebbe essere più osmotico. Non solo frammenti intesi come schegge di vita, ma anche come stile spezzato, sincopato, frammentato appunto, a cui l’autore ci ha sempre abituato. Con The Shards, Ellis torna sul luogo del delitto, a quella Los Angeles dei primi anni ’80 in cui aveva ambientato le sue opere iniziali, folgoranti e atrocemente dolenti, in cui veniva radiografata una gioventù perduta, schiava dell’apparenza e del consumismo, priva di sentimenti e afasica, incapace di amare e di comprendere l’altro.

Il ritorno dell’uomo nero – Uno stile inconfondibile

Meno di zero (Less than Zero, 1985) e Le regole dell’attrazione (The Rules of Attraction, 1987) avevano dimostrato di essere opere assolutamente iperreali, e Ellis si era imposto come l’unico scrittore di quei tempi, inabissati nel reaganismo e nello yuppismo, a comprendere quanto la vita del ricco adolescente americano fosse un inferno senza vie di fuga, una landa desolata costellata di solitudine e paranoia, incomunicabilità e solipsismo. Ogni luogo (dai college esclusivi del New Hampshire e del Vermont, alle lussureggianti ville di Bel Air, passando per gli enormi e decadenti shopping mall accecati dalle luci dei neon) e ogni dialogo in Ellis, nella sua narrazione piana e priva di coordinate, rivelavano un malessere profondo e malinconico, un vuoto abissale attraversato da un disagio esistenziale portato sulla pagina in maniera toccante. È una narrazione, quella di Ellis, che viene da lontano, che affonda le sue radici nel Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Anche lì, nella descrizione dell’alta borghesia dei ruggenti anni Venti, nella radiografia della sua effimera esistenza che si trascina fra drink e piscine, feste e dialoghi che non vanno da nessuna parte, si delineava il quadro sgomento di una gioventù amorale e disarticolata, incapace di qualsivoglia slancio emotivo. Ellis si abbevera da questa fonte e la trascina di peso negli eighties dimostrando quanto nulla sia cambiato, quanto la storia ripeta se stessa, intrappolata in un ‘cul de sac’ asfissiante.

Leggendo Le regole dell’attrazione se ne ha conferma assoluta. Non solo il romanzo era la pietra tombale, l’epitaffio del coevo universo dei teen college movie che allora andava per la maggiore, ma sanciva nelle sue linee di dialogo fra questi giovani spettri quanto fosse impossibile qualsiasi comunicazione, quanto fosse vana ogni possibile forma di sentimento. Non è un caso se ogni possibile slancio emotivo, se ogni desiderio verso l’altro (sia sessuale che amoroso) venisse rivolto alla persona sbagliata, indirizzato a chi non potesse coglierlo, a chi non sapesse interpretarlo come tale. E questa mancata corrispondenza di empatia, questa inaudita non comprensione, non poteva che portare, ovviamente, alla completa introiezione di ogni personaggio. E alla sua infinita solitudine. The Shards, quindi, sembra essere il tassello finale di una trilogia iniziata a metà anni ’80. Anche qui siamo in un college, anche qui i caratteri principali sono dei fantasmatici teenager che passano gli anni più belli della loro vita senza rendersene conto, affogati nella noia e nell’iper consumismo, strafatti di droghe e ansiolitici, legati fra di loro solo dall’apparenza e dal sesso usa e getta, incapaci di amare e di essere amati. Con un’aggiunta di non poco conto, ovvero quelli di essere braccati da un serial killer che, come ogni assassino seriale che si rispetti, agisce spinto da una morale e da un’etica che non ammette ripensamenti o pietà.

Il ritorno dell’uomo nero – Un nuovo romanzo

Quindi l’attesa per il nuovo romanzo di Ellis è spasmodica non solo per la sua valenza narrativa ma anche per vedere, ancora una volta, quanto sarà capace di alzare un polverone mediatico e scatenare l’ira dei benpensanti. Come è avvenuto sempre in passato. Sia con i romanzi degli esordi che con Glamorama (1999) spietata analisi del mondo della moda, viaggio allucinato e pansessuale nei meandri delle passarelle e della bellezza plastificata. Ma soprattutto con American Psycho (1991), l’opera che più di ogni altra ha portato Ellis sia alla celebrità che alla gogna mediatica. La storia, nota, vede le gesta di Patrick Bateman, yuppies newyorchese di successo che alterna le sue giornate fra aperitivi e cene con gli amici, shopping compulsivo e serate nei club più esclusivi, dilettandosi di tanto in tanto a svolgere la sua passione insana: massacrare nelle maniere più atroci chi gli capita a tiro, dai barboni alle escort, passando per animali e bambini. Un ritratto talmente amorale e crudele, così sfrontato e sovversivo per gli standard narrativi da provocare un vero e proprio terremoto nei salotti televisivi, nelle prime pagine di ogni giornale, nei dibattiti sociologici e nei talk show. Ellis viene tacciato di misoginia e cattivo gusto, viene minacciato di morte, viene accusato di fare pessima letteratura e di essere un provocatore gratuito, una sorta di bambino che si diverte a sporcare di feci le mura di casa, di turbare e sconvolgere, di deviare e corrompere. È il nuovo boogeyman a stelle e strisce.

Ambientato in una ‘grande mela’ che sta lentamente cambiando pelle, trasformandosi dalla malfamata metropoli immortalata da Scorsese in Taxi Driver alla città che non dorme mai del Wall Street di Oliver Stone o a quella patinata e videoclippara di Attrazione fatale di Adrian Lyne, American Psycho viene inizialmente opzionato dalla casa editrice Simon & Schuster che successivamente, una volta letto il romanzo nella sua interezza rescinde il contratto spaventata per il contenuto, per poi passare sotto l’egida della Random House che lo pubblica. Da subito è il caos e il libro finisce sulla bocca di tutti. Migliaia di copie restano bloccate alla dogana tra Stati Uniti e Canada e trattate alla stregua di sostanze stupefacenti o esplosivi. Nemmeno ai Versetti satanici di Salman Rushdie si attribuisce un simile trattamento. Roger Kimbal del Wall Street Journal è lapidario (“Se questo è il genere di cose che vi eccita, allora non esitate a comprarne una copia. E poi andate dritti dallo psichiatra”), Jack Todd dal Montreal Gazette è ancora più netto nella sua posizione contro il romanzo (“Ellis meriterebbe di passare tre vite intere sul lettino di uno psicanalista, se non addirittura agli arresti domiciliari”). Intanto le femministe infuriate indicono cortei per la misoginia presente nell’opera e la comunità cattolica promuove fiaccolate per fermare l’avanzata di un libro che, a detta loro, è stato scritto da Satana in persona.

Il ritorno dell’uomo nero – Alcuni scappano, altri no

In Italia solo Bompiani si assume il rischio e decide di editare il romanzo, mentre altre case editrici si tirano indietro. Ad esempio la Longanesi di Mario Spagnol che dichiara senza mezzi termini: “Non abbiamo voluto partecipare all’asta. Perché? Perché è un libro che spaventa. Lo ammetto: nel giovane Ellis c’è del talento e forse questo libro appartiene alla letteratura. Eppure non vogliamo averci niente a che fare”. Ma cos’è che spaventa così tanto nel lavoro di Ellis? Cosa smuove di profondo nella sensibilità del lettore da farlo scappare a gambe levate? Certamente la violenza, che è talmente viscerale e sopra le righe, grandguignolesca e raccapricciante da far chiudere spesso gli occhi davanti alle atrocità narrate. Topi vivi infilati in vagina, seni strappati a morsi e cotti in forno, occhi enucleati dalle orbite, teste decapitate e utilizzate per autopraticarsi sesso orale, arti amputati, bambini sgozzati… Eppure, a ben vedere, sulle oltre 350 pagine dell’opera le descrizioni disturbanti non superano, nella loro totalità, che un capitolo. Allora il sesso? Sicuramente, anche perché le descrizioni delle attività erotiche del killer sono estremamente particolareggiate e delineano il rapporto carnale come un profluvio di corpi che si fondono, si lubrificano fra sperma e umori vaginali, in una rutilante girandola di threesome, dildi, godemiché, cunnilingus, in un macroscopico spalancarsi di orifizi dilatati e deformati a dismisura. Ma, anche in questo caso, nulla più che il pubblico di allora non potesse trovare in un comune film hard.

Allora cosa? Cosa c’è di veramente atroce nelle pagine di Ellis? Perché nessuno ha invocato processi al coevo Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris e invece urla allo scandalo per American Psycho? Semplicemente perché, come afferma Cristopher Lehmann-Haupt sul The New York Times, “le patologie di Buffalo Bill e Hannibal Lecter nel libro di Harris sono inserite in un quadro di moralità. Un quadro che manca nello scritto di Ellis che, a chiare note, ci ricorda che oggi questo genere di mostruosa criminalità è difficilmente distinguibile dal generale comportamento della società”. Patrick Bateman, il serial killer dell’opera, fa paura in quanto è parte integrante di un sistema economico e sociale in cui è perfettamente inserito. È il ragazzo della porta accanto, l’uomo di successo palestrato, abbronzato, vestito impeccabilmente, il broker che fa muovere il capitale, che stringe accordi di successo, che dimostra di aver colto appieno l’american dream, di godere dei privilegi e delle opportunità che gli sono state offerte. Non è il Norman Bates di Psycho, timido e represso sessualmente, che vive adiacente alle freeway sterminate delle landscape USA, né il redneck bifolco e selvaggio, retrogrado e rurale alla Ed Gein. No, Patrick Bateman è il tipico esponente della nuova classe dirigente americana, è l’uomo copertina di Vogue, è il manager dal sorriso smagliante. Solo che sotto il cappotto Armani, le bretelle Valentino Couture e la camicia Brooks Brothers ha il corpo lordo di sangue e liquidi innominabili. Bateman analizza, osserva, giudica, emette sentenze (di morte) sulla base di una classificazione consumista che non contempla chiaroscuri e non concede seconde chance. Il suo sguardo, per così dire, scannerizza l’ambiente che gravita nel suo raggio d’azione, si focalizza non sull’essere umano, ma su quello che indossa, su come è arredata la sua casa, sul suo biglietto da visita, su quello che mangia, su quello che compra. E se questa classificazione non corrisponde ai canoni della sua mente deviata, la condanna non può che essere emessa. Come nel Salò di pasoliniana memoria, l’uomo è diventato merce e come merce viene trattato e mandato a morire.

Il ritorno dell’uomo nero – Trama e personaggi

Questa credo sia la ragione più evidente, il romanzo crea disagio nel lettore in quanto si fonda sulla completa disempatia di ogni personaggio. Nessuna azione, nessun dialogo fra i characters, nessuna interrelazione sembra essere condotta da esseri umani, ma da alieni senza volto e anima. Nessuno si salva e nessuno è esente da colpe. Tutto si fonda sul nulla e sulla vacuità più profonda, sull’inesorabile sfaldarsi di qualsivoglia sentimento, sull’immobilità di ogni azione. E la scrittura riflette questa impasse, volutamente non possiede una progressione narrativa, inizia e termina con un nulla di fatto, è una linea retta senza sbocchi. La frase che dà il via alla storia (“Lasciate ogni speranza voi che entrate”) fa pendant con quella finale (“Questa non è una via d’uscita”) in un labirinto di specchi deformanti. Per questo la trasposizione filmica di questa opera, malgrado la grande interpretazione di Christian Bale e la corretta regia di Mary Harron ci sembra poco riuscita ed incisiva, incapace di graffiare e fare male. Perché pur cogliendo il macabro umorismo di fondo, non riesce a trasmettere il profondo malessere esistenziale dei personaggi del romanzo, la loro abissale disperazione, il loro esasperato non sense. American Psycho contiene già nel titolo gli elementi fondanti della sua poetica: America e follia. E si tratta di una follia che non investe il singolo personaggio, ma l’intera nazione. Gli Stati Uniti sono gli artefici di un modo di vivere, di pensare, di (non) amare che ha creato mostri. E non è un caso che, come se Ellis avesse presagito una funesta profezia, il killer trovi conforto alle sue folli peregrinazioni, si rifugi come in un ventre materno negli androni o all’ombra della sfavillante Trump Tower, finita di costruire nel 1983, quindi nel cuore (di tenebra) dell’era yuppie. Bateman vede in Donald Trump il perfetto esempio da seguire, l’uomo che ha vinto grazie al Dio denaro, il personaggio simbolo, l’icona sublime della grande madre USA. E Trump trova nel più disturbante e disturbato serial killer della narrativa star and stripes il suo più fervido estimatore. C’è altro da aggiungere?